Les cornes de Gallehus

Les cornes d'or de Gallehus figurent parmi les plus célèbres découvertes de la préhistoire danoise. Leur célébrité n'est pas due uniquement à leur particularité mais aussi à leur destin spectaculaire.

Sources : Malene Thyssen

Un peu d'histoire

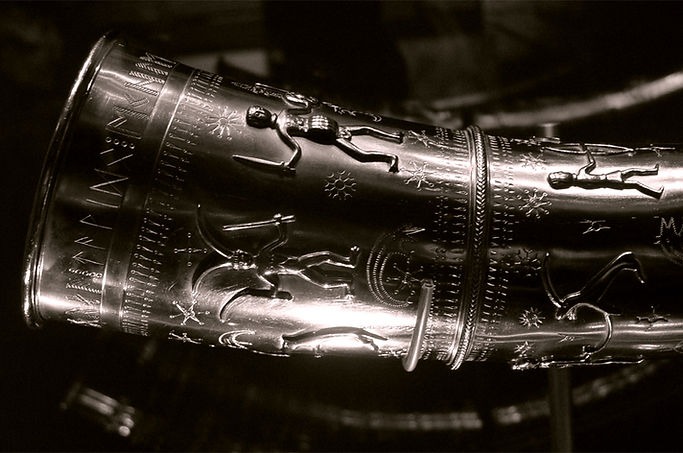

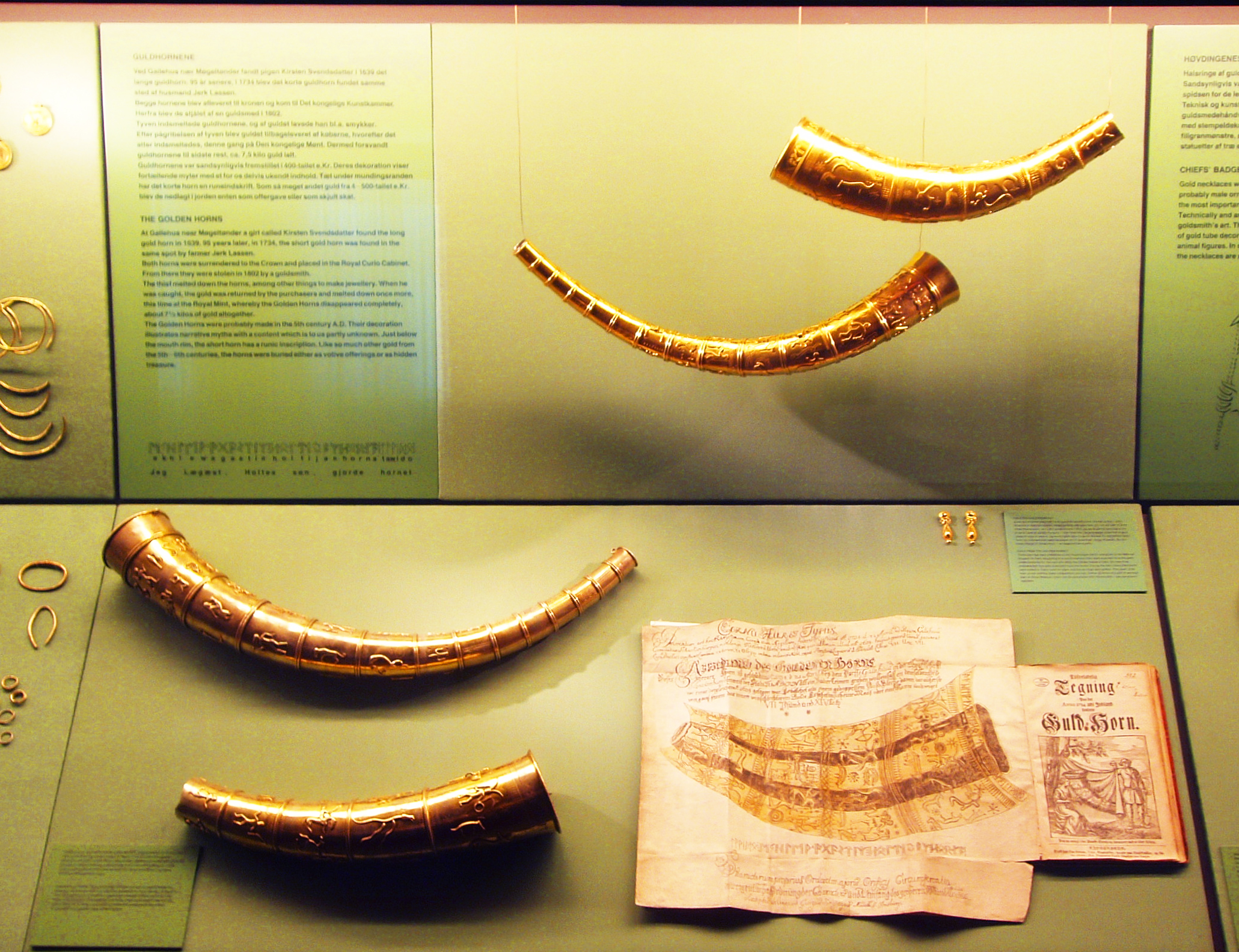

Les cornes d'or ont été réalisées vers 400 après J.-C. et sont décorées de motifs nordiques et romains. Le poids combiné des cornes était de 7 kg environ.

La corne la plus longue a été trouvée en 1639 à Gallehus, près de Møgeltønder, dans le sud du Jutland, ce qui leur a donné leur nom.

Puis en 1734, la petite corne a été découverte, juste à quelques mètres de la grande corne.

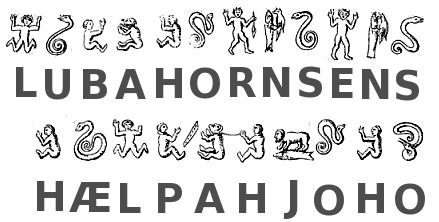

L'inscription runique qui figure pourrait se traduire approximativement par : « Moi Lægæst, fils de Holt (ou" de Holt ") fait la corne ». Est-ce le nom du sculpteur ? de son possesseur ? Mystère...

Sources : Bloodofox

Travaux de J.R. Paulli - Sources : Malene Thyssen

Des symboles mystérieux et toujours pas déchiffrés

Les premières copies des cornes réalisées dans les années 1859-1860 sont beaucoup trop grandes mais plus fidèles aux originaux tandis qu'une deuxième série de copies réalisées dans les années 70, les reproduit à la bonne taille mais en les torsadant pour y arriver.

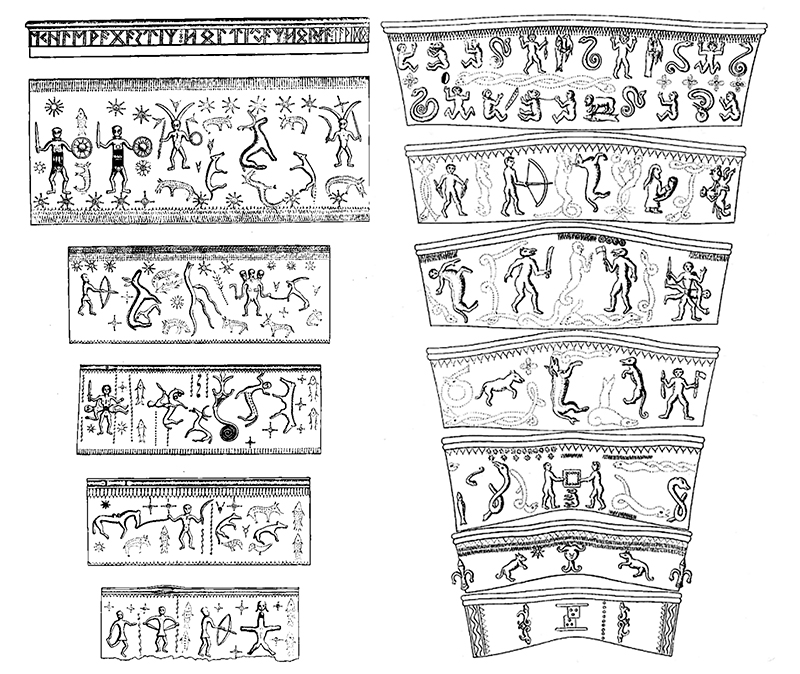

Les cornes d'or sont décorées de nombreux personnages mystérieux disposés en rangées. Par contre il est difficile de savoir s'ils représentent une histoire cohérente ou il s'agit de simples décorations. Autour de créatures mystérieuses (des centaures, des êtres humains avec des casques à cornes, des animaux qui sautent, des cavaliers et une figure à trois têtes portant une hache) on peut trouver des chiffres.

On suppose souvent que ces chiffres reflètent la diversité des mythes, mais leur contenu nous est totalement inconnu.

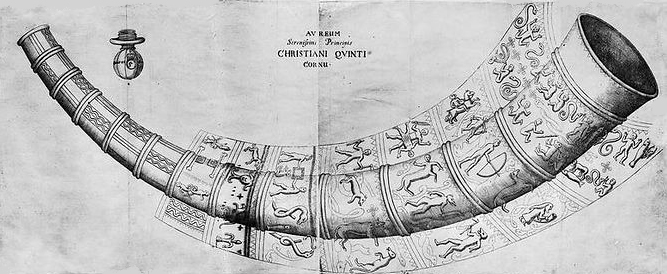

La première interprétation des motifs a été réalisée par Ole Worm au XVIIe siècle. Il pensait que la plus longue corne était une trompette de guerre de l'époque du roi Frode Fredegod, et que les images étaient une une sorte d'exhortation à la vertu et aux bonnes mœurs. Malheureusement les chiffres présents sur les cornes n'avaient pas été reproduits sur les schémas de l'époque. Ils ont donc bel et bien disparu lorsque les voleurs ont fondu les cornes. Rien ne peut donc garantir qu'il s'agit des bons chiffres !

Pour le professeur allemand Hendrich Ernst de la Soro Academy, les cornes proviennent du temple de Svantevits à Rügen et n'ont rien à voir avec des cornes de guerre. Voilà une bataille d'experts engagée...

En 1643 Worm réitère ses descriptions de la corne d'or dans son grand ouvrage sur les inscriptions runiques danoises, « Monumenta Danica ». En 1644, les descriptions de la corne sont arrivées dans les mains des universitaires et dans les bibliothèques du Schleswig, Königsberg, Londres, Rome, Venise et Padoue. Plusieurs savants ont écrit des articles et la corne d'or a été mentionnée dans un manuscrit italien.

Tous ces travaux réalisés sur la corne se sont basés sur les représentations et les copies de Worm. La découverte de la corne la plus courte en 1734 a renouvelé leur intérêt et la polémique sur leur signification.

Sources : Travaux de J.R. Paulli

Transcription possible des représentations - Sources : J.R. Paulli 1969

Un destin particulier : acte I

Niels Heidenreich était un horloger danois d'origine allemande établi à Copenhague et habitant une maison dans la rue Larsbjørnsstræde. Malheureusement, ses affaires n'étaient pas florissantes et celui-ci eut l'idée de voler les cornes d'or de Gallehus que renfermait le musée de la ville.

Ainsi, dans la nuit du 4 au 5 mai 1802, il réussit à s'introduire dans le Musée d'Art Royal Christianborg grâce à la copie d'une clé volée par son complice.

Les deux comparses désiraient faire fondre les sept kilos d'or afin de les transformer en pièces indiennes ou en bijoux, plus facile et plus discret à écouler.

Le complice, impatient de récupérer sa part du magot qui tardait à venir et alléché par la récompense de 1000 rigstalers promise pour l'arrestation du voleur, dénonça Niels Heidenreich. Celui-ci fut arrêté le 27 avril 1803 et avoua le vol trois jours plus tard. Le 10 Juin 1803 il est condamné à la prison d'où il n'en sortira qu'en 1840 à l'âge de 79 ans.

Ainsi les deux cornes ont bel et bien été volées puis fondues par le voleur en 1802, aussi les cornes ne sont connues qu'à partir de dessins réalisés au XVIIe et XVIIIe siècle.

Sources : Travaux de J.R. Paulli

Acte II

Dans les années 1859-1860, il a été décidé de réaliser des copies pour le musée à partir des moulages effectués avant le vol. Malheureusement les cornes ont été reproduites à "l'à peu près" et de nombreux détails qui y figurent sont incertains.

Pourtant, un moulage des cornes avait été réalisé avant leur disparition, mais celui-ci a été en proie à la malchance. En effet, le navire qui le transportait auprès du Cardinal Stephano Borgia (1731-1804), certainement pour rejoindre le musée de Velletri que celui-ci avait fondé, a coulé en chemin. Une autre série de moulages a été envoyée au professeur Böttiger de Dresde en Allemagne, mais ceux-ci ont également été perdus. En plus, les moules de la fonderie ont, eux aussi, été détruits par l'entreprise, car ils avaient été considérés comme sans valeur.

C'en était fini des cornes de Gallehus.

Pourtant l'histoire ne s'arrête pas là !

Sources : Lestat - Jan Mehlich

Acte III

Après que les Cornes d'or d'origine furent volées et détruites en 1802, les copies ont pris leur place dans les vitrines. À l'automne 2007 a eu lieu une exposition spéciale au Musée Royal de Jelling, près de Vejle. Des voleurs se sont introduits dans le Musée Royal en se servant d'une échelle pour passer par une fenêtre et sont parvenus à voler les Cornes d'or, un ours d'ambre et un anneau de cou en or. Une fois dans l'espace d'exposition, ils ont brisé une vitrine blindée avec une hache. Heureusement, les coupables ont été rapidement arrêtés et tous les objets ont retrouvé leur place au Musée. L'ours en l'ambre et une des cornes d'or étaient intacts, mais l'autre Corne d'Or a reçu des coups de scie sur son extrémité pointue. L'anneau de cou en or a également été divisé en plusieurs pièces dont certaines sont toujours portées disparues...

D'après plusieurs sources danoises traduites et notamment celles du The National Museum of Denmark à Copenhage